A trilogia involuntária de Aline Bei

Com o recém-lançado "Uma delicada coleção de ausências", a autora fecha um ciclo de personagens que começou em 2017 e reafirma a potência de uma escrita poética e feminina.

Os livros de Aline Bei podem enganar à primeira vista. Explico: eles parecem suaves nas ilustrações das capas, nos títulos, na poesia que permeia sua prosa. Mas são do tipo porradaria, daqueles que, ao final, não raro o leitor está com lágrimas nos olhos e/ou raiva do destino daquelas personagens.

Nascida em São Paulo e filha única por 12 anos, Aline conta que era uma criança tímida, solitária. Não à toa, a solidão gigante que permeia a vida de tanta gente pequena é o cerne de sua narrativa e motivo de tanta identificação – crescer, afinal, é separar-se eternamente do outro –, refletida em vendas que giram em torno de 200 mil exemplares.

Em O peso do pássaro morto (2017), primeiro de uma trilogia, acompanhamos a trajetória da protagonista que, ainda criança, descobre o peso da morte e da ausência e carrega essa sina até o final da história, spoiler, até com o cachorro. Em Pequena coreografia do adeus (2021), o buraco amoroso deixado pelos pais na vida de Júlia é o ponto de partida. Agora, em Uma delicada coleção de ausências (2025), acompanhamos quatro mulheres da mesma família que compartilham abandonos e abusos. O que não devia nem ter nome.

Leia também: 6 livros imperdíveis escritos por mulheres – e outros 6 para 2025

Foto: Divulgação

Sucesso de venda, de público e de crítica, coisa rara no Brasil, Aline Bei também engana quem pensa que sua escrita é rápida, ligeira. É uma escritora que ama pesquisar e não tem medo de se alongar, tampouco de dividir suas ideias ao longo do caminho – O peso do pássaro morto nasceu de uma oficina com Marcelino Freire e Pequena coreografia do deus, no meio de uma pós-graduação.

A seguir, acompanhe nossa entrevista com ela. E leia seus livros.

A infância é constante nos seus livros. Como foi a sua?

Foi uma infância bem criativa e, por outro lado, solitária. Acho que uma coisa alimentava a outra, sabe? Sempre fui muito tímida, então, às vezes, me recolhia ao invés de me aproximar de outras crianças, embora quisesse muito isso. Eu me lembro sempre de ter uma grande amiga, e ela era uma espécie de duplo, que quando não estava junto, me levava para o recolhimento, para a biblioteca, onde pude explorar a minha imaginação, ler muito, conhecer histórias, me divertir, com uma espécie de segurança. Minha irmã só foi nascer quando eu estava com 12 anos, passei a infância esperando ela chegar (risos).

Seus três livros falam sobre essa solidão infantil e também sobre uma realidade material mais escassa, uma realidade muito forte no Brasil. A lírica, a poesia, entra para deixar esses assuntos um pouco mais leves?

É engraçado, porque quando vou escrever, não penso na palavra beleza. Não penso na poesia em si como um ideal ou um efeito que quero causar. Começo a escrever minhas histórias muito a partir das minhas personagens, e não sei exatamente o que vai acontecer, não sou uma autora que planeja toda a sua história. E nesse caso, nesse livro (Uma delicada coleção de ausências), sabia que tinha uma história sendo contada por baixo e fui descobrindo qual era essa história que estava enterrada, que precisava ser contada também.

“Minhas personagens não são letradas no feminismo, estão tão ocupadas nos seus cotidianos exaustivos, que elas não conseguem olhar para fora e perceber que é uma questão estrutural.”

Mas é um recurso que ajuda a vermos os personagens de uma maneira menos dual, certo?

É, ela flui, né? Gosto disso em alguma medida, porque acho que dá para respirar na história. Se fosse só duro e não tivesse nada maleável, não tivesse contraste, luz e sombra, acho que a gente se afastaria da vida, que é muito complexa, paradoxal. Tenho sempre a impressão que as emoções são duplas, numa alegria a gente pode encontrar uma profunda tristeza; numa profunda tristeza a gente pode encontrar alguma alegria. O meu trabalho está sempre nessa dualidade. A minha linguagem, as minhas histórias. É uma coisa que me interessa como escritora.

São nuances que só a literatura é capaz de captar, de tirar do factual…

De fato, é verdade. É mais simples você dizer só que alguém é um monstro. Ou uma pessoa é péssima e teve uma atitude péssima. Mas se você caminhar com ela por algum tempo, como acontece na literatura, a gente pode ter um panorama maior da humanidade.

LEIA MAIS: Manuela Dias fala sobre o desafio de assinar a nova versão da novela Vale tudo

Foto: Divulgação

Você já disse algumas vezes que essa é uma trilogia involuntária. Por que os três livros acabaram tocando de certa maneira nesse mesmo universo que é da mulher, da infância? São quase livros denúncia, sem ser.

É, não trabalho nesse lugar de denúncia, é mais alguma coisa que se revela. Acho que são as minhas próprias inquietações como mulher, as coisas que absorvo, meus medos, minhas coragens. Mas, claro, escrevendo a partir dessas personagens, é impossível não pensar num contexto mais amplo e político de ser mulher no Brasil hoje, ainda que as minhas histórias não estejam fincadas num presente. Porém, minhas personagens não são letradas no feminismo, estão tão ocupadas nos seus cotidianos exaustivos, que elas não conseguem olhar para fora e perceber que é uma questão estrutural. A Júlia (de Pequena coreografia do adeus) talvez seja a que mais tem essa possibilidade.

Além disso, como os livros estão interligados?

O pássaro já nasce de uma observação dos meus textos anteriores, escrevia há quase 10 anos antes de lançá-lo. E percebi que era uma autora cíclica, que ia e voltava no mesmo tema, às vezes por um outro ângulo. E a palavra repetição pode até parecer pejorativa, parece que você não está caminhando. Mas percebo que a minha caminhada é por baixo, estou sempre um pouco mais fundo, mais sombria, mais úmida. E depois que escrevi O pássaro, ao invés de sentir que resolvi essa história, me senti ainda mais comprometida com esse universo que criei. Os olhos do Lucas, filho da protagonista, ficaram em mim o tempo todo, é esse filho que ficou me pedindo uma história para ele. Foi a partir disso que comecei a escrever Pequena coreografia, que também é a história de uma filha que não se sente amada nem pela mãe nem pelo pai. Metamorfoseei o Lucas na personagem que desejava, porque tenho um interesse profundo de trazer protagonistas para as minhas histórias, de colocar essas mulheres no centro das histórias. Então, ele se transformou na Júlia. E, quando terminei Pequena coreografia, fiquei com essa questão da avó, que é uma questão da Júlia, respondida de certa forma em Uma delicada coleção de ausências… Mas são histórias independentes, não precisam ser lidas de forma cronológica, por exemplo.

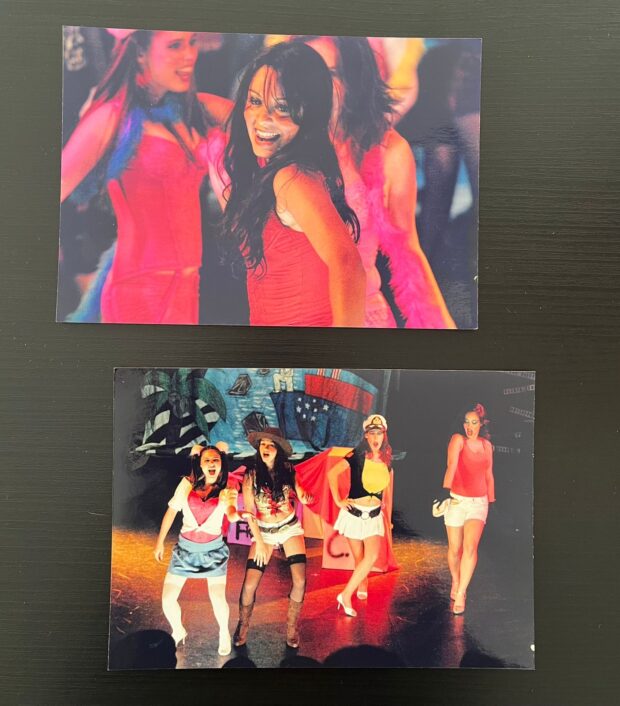

Registros da montagem da Ópera do Malandro, no Célia Helena. Foto: arquivo pessoal

Você vem do teatro e seus livros também são bastante pictóricos. Isso tem a ver com a encenação?

É verdade, tenho uma consciência clara de que escrevo por cenas. Nunca escrevi capítulos. Eu, inclusive, faço atos, nesse livro (Uma delicada coleção de ausências) são quatro. Em Pequena coreografia temos três mais o prólogo… É uma espécie de moldura que o teatro me deu, um recorte de uma ação, em que tudo que está em cena diz alguma coisa, tem apelo narrativo, uma importância no todo.

E como surgiu essa decisão de mudar da primeira para a terceira pessoa do singular? Foi intencional?

Foi muito. Uma história como a d’O Pássaro, narrada em primeira pessoa, pela protagonista, tem uma força, porque essa mulher narra a própria história, ninguém está contando por ela. Com a Julia também era muito interessante que ela narrasse, porque ela é uma escritora, que vai dizer da sua própria vida e também está ferida. Mas a primeira pessoa do singular não deixa muito espaço para os outros personagens, que também têm uma verdade, uma vida e um temperamento que me interessa muito narrar. Por outro lado, a terceira exige uma técnica narrativa para a qual ainda não me sentia pronta. E de repente, me senti. Então pude orquestrar essas três vozes (em Uma delicada coleção de ausências) e mais a voz do narrador, que media, que tem essa pele tão fina, que é quase um fantasma. Foi bonito criar esse espaço para todo mundo entrar, foi um bom aprendizado.

Para a gente terminar, como é o seu processo de escrita?

Na prática, os primeiros anos de um livro são um processo um pouco mais livre, em que pesquiso bastante, crio um repertório, leio bastante, não só literatura, mas também filosofia e psicanálise. Faço cursos, vou anotando muita coisa, e essa bagunça vai criando uma espécie de mapa, que seria o primeiro ciclo do livro. Depois, quando começo a escrever, de fato, a escrita geralmente se dá em um ano, um ano e meio ou dois. Aí, reescrevo uma ou duas vezes antes de mostrar para as minhas editoras. Quando a editora entra, digamos que vai ficando mais profissional, no sentido de prazos. E escrevo sempre nas manhãs, que é o meu horário favorito de criação.

LEIA MAIS: Nathalia Timberg volta aos palcos com A mulher da van

Para ler conteúdos exclusivos e multimídia, assine a ELLE View, nossa revista digital mensal para assinantes